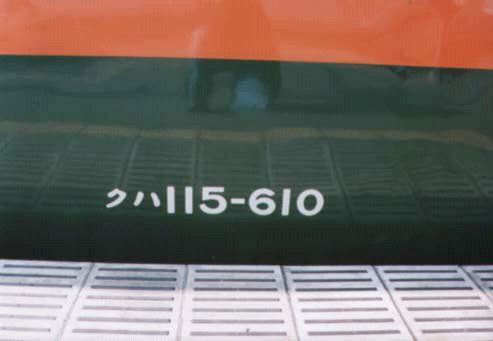

・クハ115-610

まずは1両目、小山区の7両編成の一番上野寄りについているクハ115-610です。

|

|

|

クハ115-610 |

車体の形式表記 |

珍車二題(その1)

さて、ここまで115系の外観や車内設備の種類について見てきましたが、最後におまけとして東北・高崎線にいる2両の珍車について取り上げておくことにします。

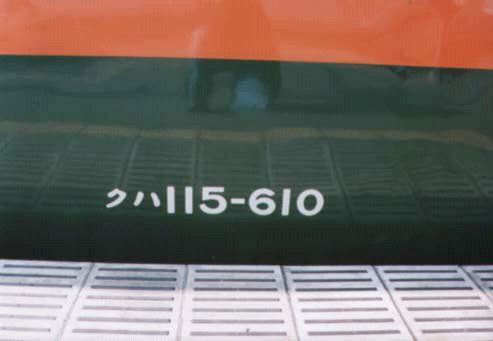

・クハ115-610

まずは1両目、小山区の7両編成の一番上野寄りについているクハ115-610です。

|

|

|

クハ115-610 |

車体の形式表記 |

上の写真を見て、「何だか変だぞ」と思った方は正解です。600番代という番代でありながら、窓が非ユニットサッシという初期車の特徴を持っているのです。

このことを説明するためには、この600番代という番代の車輌について説明する必要があるでしょう。

実は600番代という番代は、最初からあったわけではありません。この番代は、昭和59年にサハ115形に運転台を取りつけて造られた改造車なのです。

なぜそんな改造が行われたかというと、その理由は当時行われた改正をめぐるある状況にあります。

この年の改正以前、東北・高崎線の列車増発は基本的に115系の新造によって行われてきました。しかし、この時の国鉄は赤字の累積がいよいよ極まった状態で、115系のこれ以上の新造は控えなければならなくなっていました。

そこで国鉄が考えたのが、山陽本線や新潟地区など閑散線区に配置されていた4両編成を3両編成にし、捻出した分を地方に回すことで、突き出しで東北・高崎線に必要となる分の車輌を回す作戦でした。このためにモハがクモハに改造されたり、サハやモハがクハに改造されたりして行ったのです。

このうちクハへの改造によって生まれたのが600番代です。初期車を改造したものと300番代を改造したものの2種類がありますが、そのほとんどは地元に留まるか別の地方に転属するかで、首都圏には転属しませんでした。しかし、初期車を改造したこの610号車だけが新前橋区に転属し、さらに小山区へと転属したのです。

そう、このクハ115-610は、ただの改造車ではなく、関東唯一の改造車という非常に珍しいものなのです。

このため、この車輌の外観をよく見てみると非常に奇妙な点があります。

|

|

|

クハ115-610前面 |

クハ115-610側面 |

これを見てみれば分かるとおり、明らかに前面と側面の組み合わせが違っています。つまり、前面は寒冷地対応の汽笛で明らかに300番代の特徴を示しているのに対し、側面は非ユニットサッシで初期車の特徴を示しています。さらにいえば、初期車の側面でありながら300番代以降の特徴である乗務員室扉の前の小窓を持つなど、奇妙極まりない組み合わせになっているのです。

これから見ても、後からサハの初期車に運転台をつけたことがはっきりと分かり、非常に面白いです。

また、車内については茶色の化粧板に茶色枠・青色モケットのいわゆる「特別保全車」タイプのものであまり見るものはありません。

ただし、座席については非常に面白いタイプのものが見られます。

|

|

上野 2000.11.23 |

「外観と車内設備」でも説明しましたが、これは旧タイプの丸い手すりがついた座席です。ほとんどの車輌が現在のような四角いタイプの手すりに変えられている中で、狙いすましたようにこのままでほおって置かれているのです。

このようにすざまじい車輌ですが、2000年12月の改正以降もとりあえず生き残ったようです。

Copyright(C) Masaki Tomasawa.